2008年 6月 園のできごと

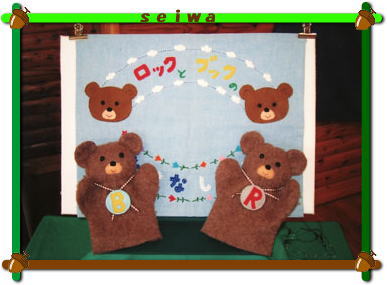

6月 ≪ロックとブックのおはなし会≫

一昨年、退職された岩本元主任さんが、月一度、1クラスずつ、おはなしの会を開催してくれる事になりました。

退職されてから、自由になった時間をつかい、絵本の読み聞かせ講習会に通い、さらにパワーアップして、清和にやって来てくれています。

お人形や数々の小道具(ほとんどが手作り品)を使っての素話。

6月 ≪ロックとブックのおはなし会≫

一昨年、退職された岩本元主任さんが、月一度、1クラスずつ、おはなしの会を開催してくれる事になりました。

退職されてから、自由になった時間をつかい、絵本の読み聞かせ講習会に通い、さらにパワーアップして、清和にやって来てくれています。

お人形や数々の小道具(ほとんどが手作り品)を使っての素話。

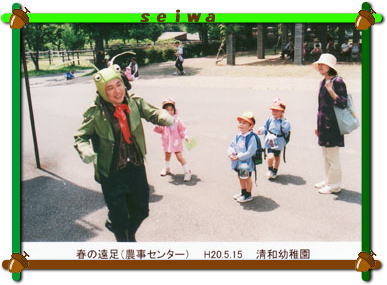

5月 ≪春の遠足 農事センター≫

何人も清和幼稚園に、お子さんを通わせて下さっている保護者の方には、いつも同じ場所(農事センター)への春の遠足で、申し訳ないと思うのですが、園児が歩いていくのに適当な距離であり、緑があり、花が咲き、動物(ウシ、ウマ、ヒツジ、ウサギ、ニワトリ等)がおり、芝生の広場がある、子供達にとっては、とても良いスペースである為、毎年農事センターに決めています。

4月

さてさて、またまた新年度の始まり。

毎年登場する「エンチョーバッタ」も今年の入園式にやって来て、大人気。

私(園長)のへたくそのお話にも、すぐその気になって答えてくれる。

そんな子供の世界って、なんてすてきなんだろうと思います。

3月

いよいよ、最終月。卒園の日がやってきました。

体も心もりっぱに成長して、幼稚園とは、さようなら。

どんな事でもいい。

どんな小さいものでもいい。

世の中のために、役立つことをしようと思う人間になってほしい。

清和っ子、がんばれ。

いつまでも、いつまでも、エールを送りつづけます。

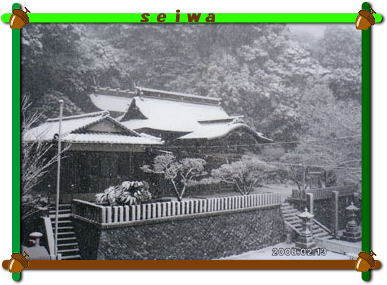

大雪が降りました

2月13日、一日中降った雪。小倉南区でも、湯川・葛原・曽根地区(当園の通園範囲)が最も多く積もった様でした。

スクールバスが運行できず、自由登園になりましたが、56名(約3分の1)の園児がやってきてくれました。

園庭では、雪合戦、雪ダルマづくり、ソリ遊び、かまくらづくりと、寒さを忘れて大ハシャギ。

一年に一回のお楽しみの日でした。

清和幼稚園も、国際色豊かになりました。

5月からオーストラリアに語学留学する新木先生は、外国のお友達が多くいます。

11月には、シャロンさんという、フィリピン系オーストラリア人が遊びに来て、日本の伝統行事を見学したいということで、幼稚園の七五三のお祓いを見学しました。

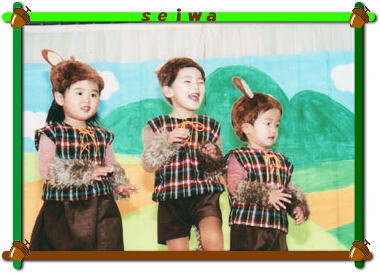

「生活発表会」

クラス全員で取り組む劇あそびと、日常の生活の中からの発表と、各クラス2つを発表する

スタイルを20年前から続けています。

ねらいは、「より深くつながる」ということ。

教師と子供、子供同士。 そして、保護者と幼稚園。 皆でつくる行事をいつも目指しています。

「清和米」の一年間

稲のことを、古くは「トシ」と読ませていました。 つまり米の出来る周期が一年間なのです。

清和幼稚園は、平成5年から毎年、小さな田んぼで稲つくりをしています。

今までに何度かお知らせしましたが、一年間の流れをお見せします。

※ 稲つくりでは、捨てるものがありません。わらは、しめ縄に。もみは、畑の中に。ぬかは、コンポストの中で腐葉土をつくります。

平成19年 運動会

今年のテーマは、「竜宮城」。

夏の遊びからのつながりで、園庭を海の中にして運動会を行いました。

子供達が書いた魚の絵画をフェンスなどに貼ったりして、運動一辺倒になりがちな運動会を色んな要素が含まれたものにしています。

当園の運動会は、毎年このように考えて行っているつもりです。

さて、「竜宮城」と言えば浦島太郎。

開会式は、助けた亀が聖火を持って入場。

閉会式には、浦島太郎さんが玉手箱を開けました。

あっという間に2学期が終わりました。2学期になって、まったく更新しておらず、大変申し訳ありません。9月に父(理事長)を亡くし、その後始末や何やかやで、まだ忙しい毎日を送っています。

とにかく手許にあるものだけで、続きをお知らせします。もうずい分季節はずれのものばかりでどうもすみません。(生活発表会は、次回にお知らせします。)

今年の夏は、異状に暑く、水着で朝から水遊び。「水」「海」「魚」等をテーマに、その後の保育を展開することにしました。